La desintegración del gran relato ¿Fin de la filosofía de la historia? Parte I/II

En la época de la posmodernidad todas las verdades son relativas. Hemos llegado a un nivel de deterioro de la conciencia social que parece irreversible. Los daños materiales que aquejan a la humanidad no pueden dejar de tener efecto en la conciencia de los hombres, por ello nos encontramos espiritualmente ante un panorama tan tétrico como lo es la realidad objetiva que nos rodea.

Quien pretenda entender las ideas como expresiones puras y prístinas de la conciencia individual no hará más que dar pasos hacia atrás en el desarrollo que el conocimiento humano ha tenido desde la antigüedad hasta nuestros días. Que una corriente del idealismo haya reaparecido en un absurdo modo de “autoayuda” y “autosuperación” no debería engañarnos; estas corrientes pseudofilosóficas tienen también su base material, y si queremos realmente desenmascararlas, no bastará con criticar las ideas que sustentan si dejamos intacta la necesidad económica e ideológica que las hace nacer. Sólo en la religión y la mitología podemos encontrar ideas paridas por ideas, al modo en el que la diosa Atenea nació de la cabeza de Zeus. Sin embargo, en la realidad, todas las ideas provienen de una situación objetiva concreta, no son nuestras hasta que no reconocemos su origen y, aunque nuestra “personalidad” sea determinada por nuestros “propios” pensamientos, siguiendo el razonamiento de la filosofía antigua deberíamos preguntarnos: ¿y nuestros pensamientos de dónde surgen? ¿O tenemos la capacidad de crear conceptos e ideas de la nada, de la pura reflexión? Los griegos habían resuelto ya este problema que fue forzado a renacer en la posmodernidad: para conocerse a sí mismo es preciso conocer la realidad objetiva en la que nos encontramos; la meditación y la reflexión no pueden llevarnos nunca, por sí mismas, al conocimiento verdadero.

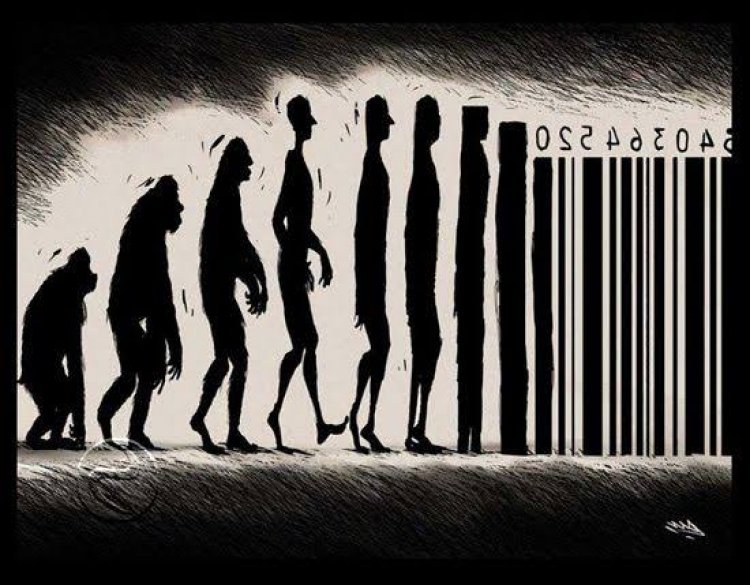

No es mi objetivo ponerme metafísico al estilo del hambriento Rocinante. Simplemente es necesario dejar clara esta verdad: las ideas no surgen por sí mismas, provienen de una realidad objetiva y concreta que las condiciona; quien quiera estudiarlas y entenderlas deberá, por lo tanto, estudiar esta misma realidad. Considerando esto acerquémonos entonces al problema a tratar: en esta sociedad posmoderna, en la que se ha decretado el fin de los grandes relatos y de la filosofía de la historia: ¿existe alguna verdad general? ¿Es posible que los hombres se unan bajo un principio totalizador cuando los viejos “dogmas” son declarados muertos y enterrados por los filósofos al servicio del status quo, cuando la ideología moderna ha decretado la muerte de todos los “ismos”? Veamos de cerca el problema para entender la enmarañada trama ideológica que hay detrás de este mundo de posverdades.

Cuando el hombre tenía la religión, existía en él, a pesar de todo el contenido ideológico que de ella emanara, una idea de colectividad. Los mismos principios de ésta, aunque pocas veces aplicados, mantenían la idea de la comunidad como necesaria. La iglesia, en latín “ecclesia”, proviene del griego “ekklesia” que significa asamblea. Cuando San Pablo utilizó por primera vez este concepto lo que trataba de significar era precisamente la unidad entre los hombres. Una vez pasado el apogeo del cristianismo en Occidente, este relato fue sustituido por uno nuevo, más acorde con la nueva clase económicamente dominante: el Estado. La aparición del Estado nación y el triunfo de las repúblicas burguesas, introdujo en el hombre la idea de la “patria” y del amor nacional como el aspecto fundamental de la existencia. Así nos explicamos el fervor napoleónico de inicios del siglo XIX en Francia, uno de los más grandes ideales surgidos del naciente nacionalismo. Esta idea de la patria como sentido e identidad de vida fue pérfidamente impulsada y utilizada por las potencias imperialistas que, desde finales del siglo, atizaron los odios y resentimientos nacionales; unos para buscar una rebanada de un pastel ya repartido, los otros para proteger sus riquezas de las emergentes potencias económicas. La manifestación más perversa de este sentimiento artificial, pero útil para los que lo incentivaban, fue el fascismo, que hoy nuevamente sale a la luz con las mismas perversas intenciones que antes: proteger los intereses de una clase que cada vez se siente más amenazada por la desigualdad que ha creado. Finalmente, después de que el fascismo fuera contenido y frenado por el comunismo soviético, no exterminado porque la necesidad material de la que surgiera, el capitalismo, seguía viva, apareció, a mediados de siglo, una nueva teoría que recuperaba filosófica y teóricamente algunos elementos del pasado, pero que se proponía llevarlos al extremo, hacer de ellos tanto una política económica, como un nuevo relato ideológico: el neoliberalismo.

Las bases de este nuevo “relato” son esencialmente económicas: la privatización y la acumulación de las riquezas sociales por parte de los grandes monopolios. Sin embargo, era preciso hacer creer a las masas que lo que se hacía para beneficiar a una minoría era por su propio bien; para ello se montó todo un aparato de dimensiones leviatánicas que hoy aparece triunfante. Este monstruo no hizo más que escupir las regurgitadas ideas de sus predecesores, denunciadas en otro siglo por su vileza y falsedad. La libertad que defendían no era la libertad del hombre, que le permita desarrollarse y crecer sin las cadenas que el feudialismo le imponía; es la libertad egoísta, aquella que disocia a unos hombres de otros y que los obliga a verse como enemigos permanentemente; es la vieja libertad hobesiana en la que sólo nos sentimos tranquilos si estamos a salvo de los demás. “El derecho humano de la libertad –decía Marx– no se basa en la unión del hombre con el hombre, sino, por el contrario, en la separación del hombre con respecto al hombre. Es el derecho a esta disociación, el derecho del individuo delimitado, limitado a sí mismo”. El liberalismo destruyó todos los viejos ídolos y en este proceso destruyó también todos los relatos comunes de relación entre los hombres. El neoliberalismo, por su parte, agudizó la desigualdad y, para mantener a salvo los intereses de una execrable minoría, reprodujo esta idea de la “individualidad” que no es otra cosa que “el egoísmo” como único relato posible. Pero ¿debemos creer realmente que no existe filosofía de la historia alguna? ¿Ya no hay posibilidad de desterrar al egoísmo como forma única de vida entre los hombres? Recordemos que las ideas no surgen de la nada y que, si fue desterrada la socialización, la comunidad y la colectividad como sentido de vida fue precisamente porque alguien ganaba con ello. ¿No existe entonces otro relato que permita al hombre recuperar su esencia humana, por naturaleza genérica? Existe, y no puede dejar de existir mientras el hombre viva en sociedad. Sus fundamentos, sin embargo, requieren una explicación más detallada que trataremos en una segunda parte.